由岭南美术出版社新近出版的《缝隙中的航道——20世纪中国画家的主体际遇》一书,通过对“文本”的层层追问,不断审视并质疑那些被忽视的假设与前提,在反思熟悉化经验的基础上,重塑了中国近现代艺术史的叙述框架。作者专注于个体与时代之间的紧张关系、现实与文本之间的“缝隙”,穿越“文本”的重重迷障,以期迫近历史之真实。这种研究方法或认知机制,作者在书中称其为“文本再阅读”。澎湃新闻特选刊其中部分内容。

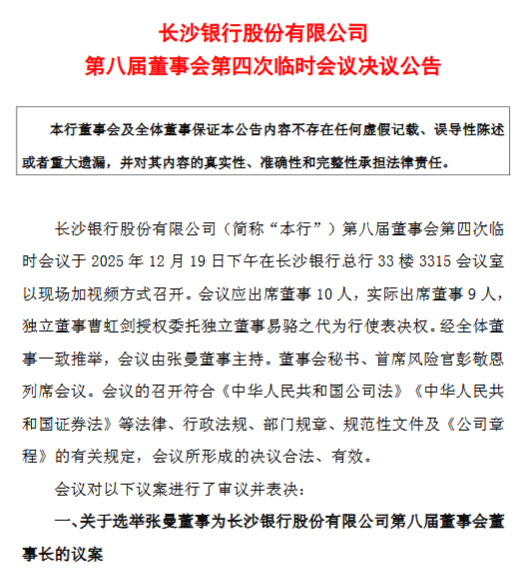

关良 戏曲人物画,1927年

文本再阅读

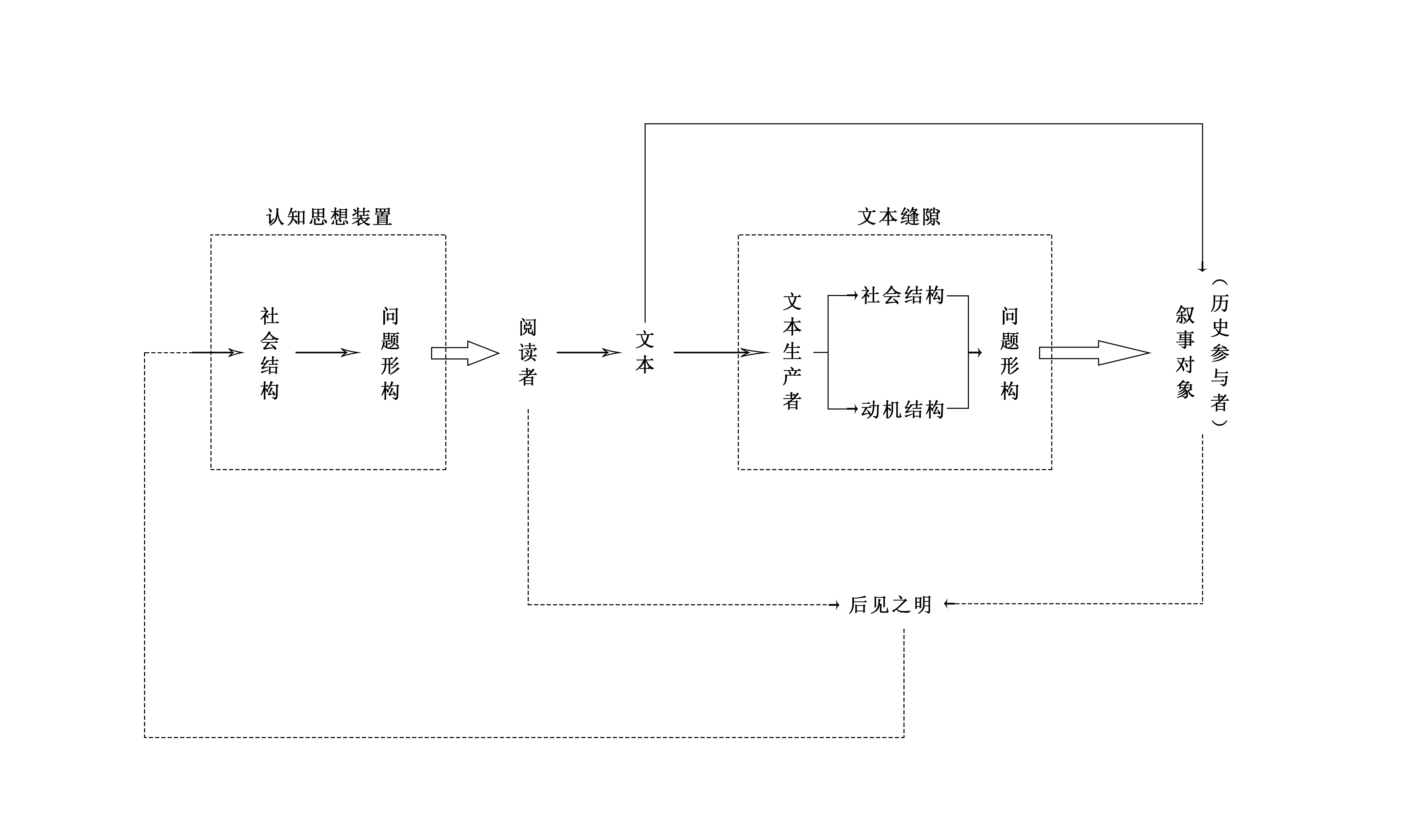

关良早在1920年代推动现代艺术的同时就已涉足戏曲水墨人物画,令后世有关他的叙事文本遭遇“尴尬”。然而有趣的是,这一“尴尬”却能检讨历史研究中的常见“陷阱”:阅读文本可以直接“抵达”文本的叙事对象,也即历史的参与者。这是一种经验主义的反映式阅读,类似阿尔都塞所讨论的直接阅读法,可以通过文本直接印证对象的存在。从某种角度看,它最大的问题是未能区分认知对象与现实对象。具体到历史研究,就是文本记载的人物、事件与实际发生的“过去”,到底是怎样的关系?如果将两者视为同一对象,文本似乎可以直达对象。可一旦对两者进行区分,将前者视作“文本”建构的对象,而非后者——曾经的“事实”,那么我们所面对的“文本”就无法直达对象。它所记述的“过去”,只是第三方作者提供的一种“认知”。诚如,关良被表述为从早期现代艺术到晚期水墨人物画的“改弦易辙”,就是各种文本完成的“后见之明”,而非他本人的实际选择。于是,关良作为一个对象,出现了文本认知的“关良”与现实生活中的“关良”。对双重“关良”的甄别,自然会带来一个问题:如果无法通过文本直达历史对象,那么我们又该如何阅读文本?我们的研究又该指向何处?为了回答这一问题,我们可以借助下图:

图中,“阅读者”通过“文本”直达“叙事对象(历史参与者)”的实线,正是我们面对文本时,常常发生的一种经验主义化的理解方式。严格说来,它没有“叙事对象”这样的概念,而只有“历史参与者”。“叙事对象”与“历史参与者”,恰是前述之双重“关良”。在直达式阅读中,“阅读者”将“文本”视为直接可信的证据,从而形成“阅读者——文本——历史参与者”的路径,因此不会对“文本”产生反思。与之相应,文本作为“第三方”的叙事性,自然不会出现在理解的过程中。从某种角度看,经验主义化的“历史参与者”对“叙事对象”的遮蔽,使“文本”的第三方提供者(文本生产者)处于隐匿的、不可见的状态中。这最终导致了阅读行为的“对象错乱”:阅读者认为自己读到的是“历史参与者”,其实却是“文本生产者”所给予的“叙事对象”。那么,怎样才能克服直达式阅读中的“对象错乱”的现象?这就要求我们在“文本”的缝隙中寻找“文本生产者”,将阅读“文本”的过程,转化为阅读“文本生产者”的过程。

不同于直达对象而强调“文本生产者”的阅读,我们可称之为“文本再阅读”。它改变了阅读的方向,将目标从“历史参与者”转向“文本生产者”,并因此重构了阅读路径:“阅读者——文本——文本生产者——叙事对象”。需要强调的是,“叙事对象”看似就是“历史参与者”,其实却是“文本生产者”塑造出来的历史主体,是认知行为生产的“知识”。在新的阅读路径中,它用以反向理解“文本生产者”何以塑造如此之认知对象,而非对“历史参与者”的表达。当目标聚焦于“文本生产者”,关乎“文本”的解读就会发生相应的转折:我们无需确认“历史参与者”的所谓事实,而应在文本缝隙中读出“文本生产者”的意图,理解“叙事对象”何以呈现为“如此”的内在机制。毫无疑问,任何文本的生产都基于某种叙事框架,也因此会带有某种预设的问题意识。正如1938年《新阵地》创刊号对齐白石拒绝卖画给日本人的“描述”,是迄今所见资料中最早将卖画行为与民族风骨结合起来的“文本”。如果悬置这样的事情是否属实,将目光投诸《新阵地》本身,我们会发现文本的生产者具有一种预设的“视角”:在浙江作为抗战最前线的时局中,《新阵地》的办刊宗旨是为了联合文化艺术界的抗战力量。“不作倭人画”的老画家齐白石,显然能够感召“从事文化工作的同志”据守对日抵抗之义务。于是,拒绝卖画的“齐白石”真实与否并不重要,重要的是在沦陷区坚守民族风骨的老画家,具有绝对的政治正确性。

晚晴遗民的困境

对现实生活的不适感,是经典话语塑造“文人主体”的副产品。传统社会结构中,文人被塑造为引领者、楷模,需要道德上的“超世俗”,以建构自身形象的合法性。于是,身处世俗却不得不超越世俗,成为文人必须面对的生存悖论:疲于应付现实的同时,又要具有“超越现实”的品格、德性。否则,儒家世界提供的“道统”中,他们就不再具备日常秩序的领导者身份,并因此丧失自身的社会化功能与价值。因此,生存现实与理想塑造是中国文人先天的矛盾结构,也自然带来了情感世界中“不适感”的时常出现。与之相应,两种充满隐喻色彩的植物——菊花与薇蕨,分别以“不为五斗米折腰”、“不食周粟”的道德事件为内涵,针对“不适感”展开调节。其实,与其说是调节,莫不如说是催眠——假借菊花、薇蕨的前贤往事,寻找安守落寞的内心力量。表面看,菊花、薇蕨都代表了远离世俗、避居山林,但其内在逻辑却截然不同。前者,是常规状态下的隐逸行为,单纯指向世俗日常,塑造了文人“骄傲”的道德操守——不屑于凡尘龌龊的清高;后者是特定条件下自我放逐,针对政权更迭的动荡岁月,塑造了文人“悲壮”的道德操守——忠于前朝旧主的坚忍。

从某种角度看,菊花是一种“出世”的象征,而薇蕨则是假借“出世”以“入世”。因此,薇蕨所代表的遗民,生存体验的“不适感”很难获得“采菊东篱下”的潇洒,更多的是沉重的漂泊与悲怆。晚清遗民更为如此,因清帝退位并非前朝旧事可比——以和平方式结束千年帝制,是曾经的政治合法性的终结者。这使得晚清遗民成为了历代遗民中最为特殊的群体,宛如失重的政治孤儿,面对一个无法再以“既有经验”获取“自洽身份”的尴尬局面。并且,吊诡之处还在于,象征过去的皇城乃至皇帝仍然存在,仿佛消失了的旧王朝仍然在向他们打开一扇时空之门,以物质方式吸附着他们的忠贞。于是,他们连自我放逐的权力都丧失了,成为漂泊在新时代的陈旧曲目。晚清遗民的悲怆正在此:他们的“薇蕨”没有纲常社会之伦理需求,因而借以塑造的“道德操守”,无法在新时代成为楷模。加之大清政权苟延于紫禁城,使他们既无法“入世”也无法“出世”,仿佛阴阳两界游荡的魂魄。

溥儒《山水》 现藏于北京故宫博物院

溥心畬《忆陈侍郎书画合卷》

现代主义的困境

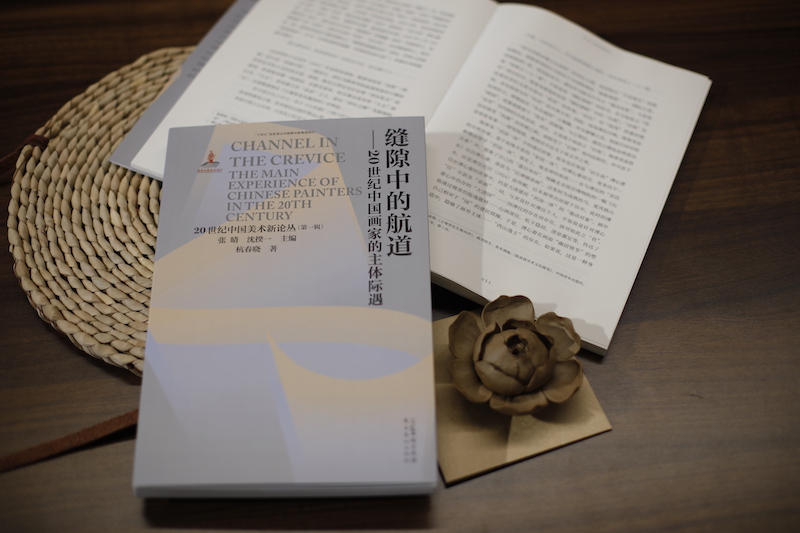

在杭州艺专学生丁天缺半个世纪后的回忆中,接手国立艺专的滕固,被描绘成受政治势力控制而清洗蔡元培体系的“学者校长”。事实果真如此?联系1938年6月17日为滕固践行的宴会,滕氏与张道藩、陈立夫的关系,与丁天缺的“回忆”并不吻合。结合滕氏本人的政治生涯来看,丁氏所谓受人控制而清洗教员,似乎只是一种为尊者讳的“修辞”。抑或说,作为学生的丁天缺,对当时艺专高层的权力机制并不了解。但他对滕固“莅校”后清理师资的回忆,却符合事实。这场国立艺专的人事动荡,到底是由张道藩控制完成,还是滕固主动展开,今天已无法确定。但张、滕具有共同的政治背景,判断他们在处理方式上取得共识,应与事实出入不大。从某种角度上看,无论第二次全国美展还是国立艺专,艺术服务于政治,都是张、滕共同的出发点。身兼党国官员身份的他们,非常清楚彼时之政治需要——以民族主义为基点的三民主义。林风眠所代表的现代主义,并不符合他们的政治诉求。与之相关的杭州艺专之师资队伍及教学理念,自然也就成为了需要“解决”的对象。在清理杭州艺专原有的教师队伍后,滕固即着手改变林风眠的教育理念,将中西绘画分科设置,并强调教育目标为“增加民族至高之文化,至精之信念。”

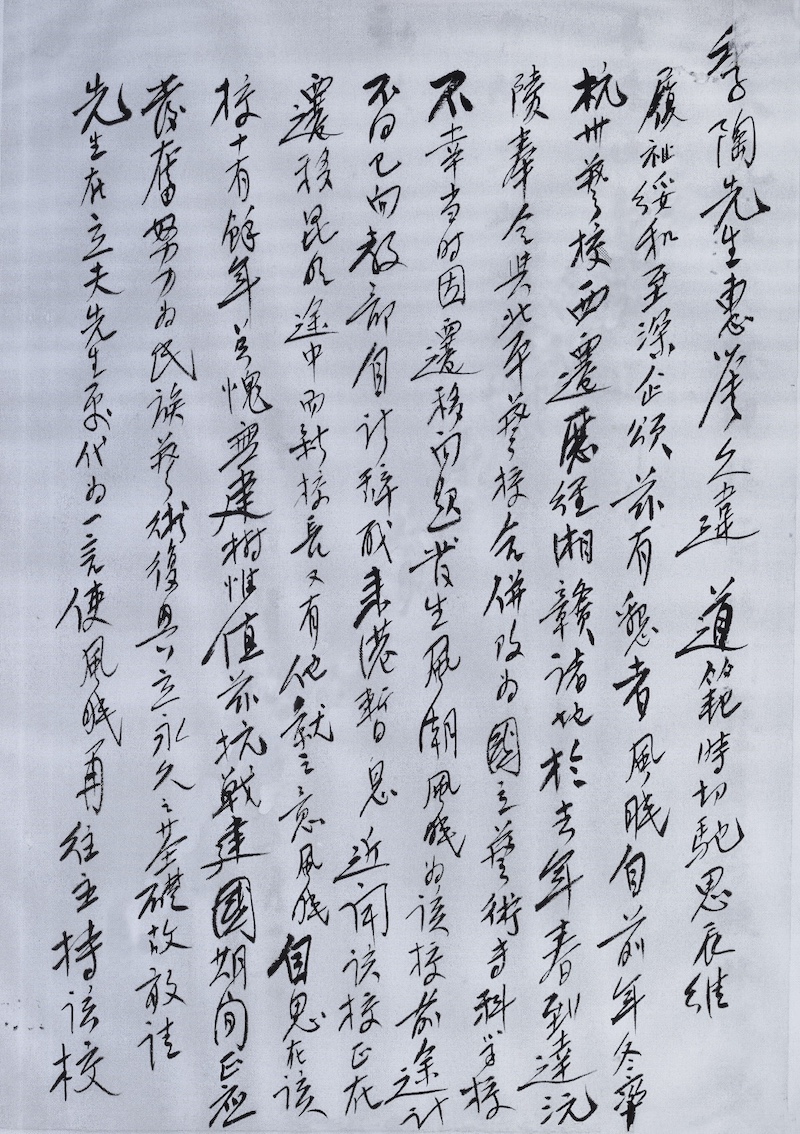

值得注意的是,这类“民族主义”话语,并非学理层面的概念运用,而只是响应政治意图的实用行为。它们时常成为情绪化的空洞宣言,却又在实践中具有巨大的控制力,仿佛一种“历史黑洞”——缺乏内涵却裹挟了所有人。它们看似方向清晰,却充满了“难以明确”的模糊性,并最终沦为“童牛角马”的政治正确。它们在不断补丁的过程中,最终成为了世俗权贵掌控的“木偶戏”。令人唏嘘的是,充斥着“语言腐败”的木偶戏,不仅让张、滕这般迎合政治的历史人物尽情出演,也牵引着如林风眠这般试图独立的人物,不经意地走进剧场,展开“批评与自我批评”:

“风眠自思在该校十有余年,总愧无建树,惟值抗战建国期间,正应发奋努力为民族艺术复兴立永久之基础。故敢请先生在立夫先生处,代为一言,使风眠再往主持该校。”

林风眠致戴季陶信,现藏第二历史档案馆

林风眠致戴季陶信,现藏第二历史档案馆

这封写给戴季陶的信中,林风眠几近检讨书的自我批评,最终不得不臣服于戴氏之“三民主义”。站在二十世纪整体的历史结构中,这封信仿佛一种隐喻,显现了艺术与政治一体化的历史逻辑,以及在此逻辑之下精英主义者——林风眠不得不面对的现实碾压。

汪精衛歸國抵滬時與歡迎者在諸民誼私邸合影(前排右一為汪精衛、右二為張群;二排右一為諸民誼;後排右一為滕固)

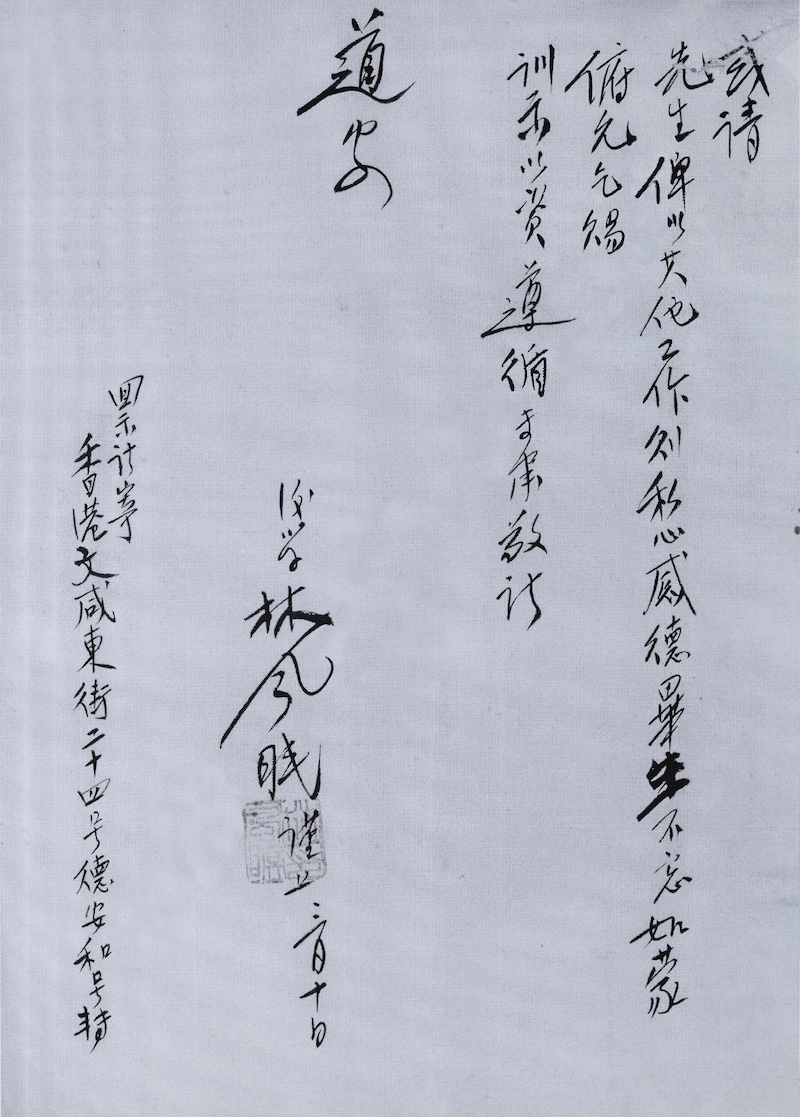

《缝隙中的航道——20世纪中国画家的主体际遇》书影

(本文节选自岭南美术出版社出版《缝隙中的航道——20世纪中国画家的主体际遇》一书。)

还没有评论,来说两句吧...