贸易在当今国际政治经济事务中具有突出重要性,可以说是历史上罕见的现象。即便不能说贸易现今处于各国外交政策中最核心的位置,也是需要首先关注和考察的内容。但作为历史研究性写作,当保持冷静客观,拉开与现实政治的距离。为此,需要尽可能把视野放得更远一些,先探讨几个基本问题,人的本质、贸易的本质和文明起源。

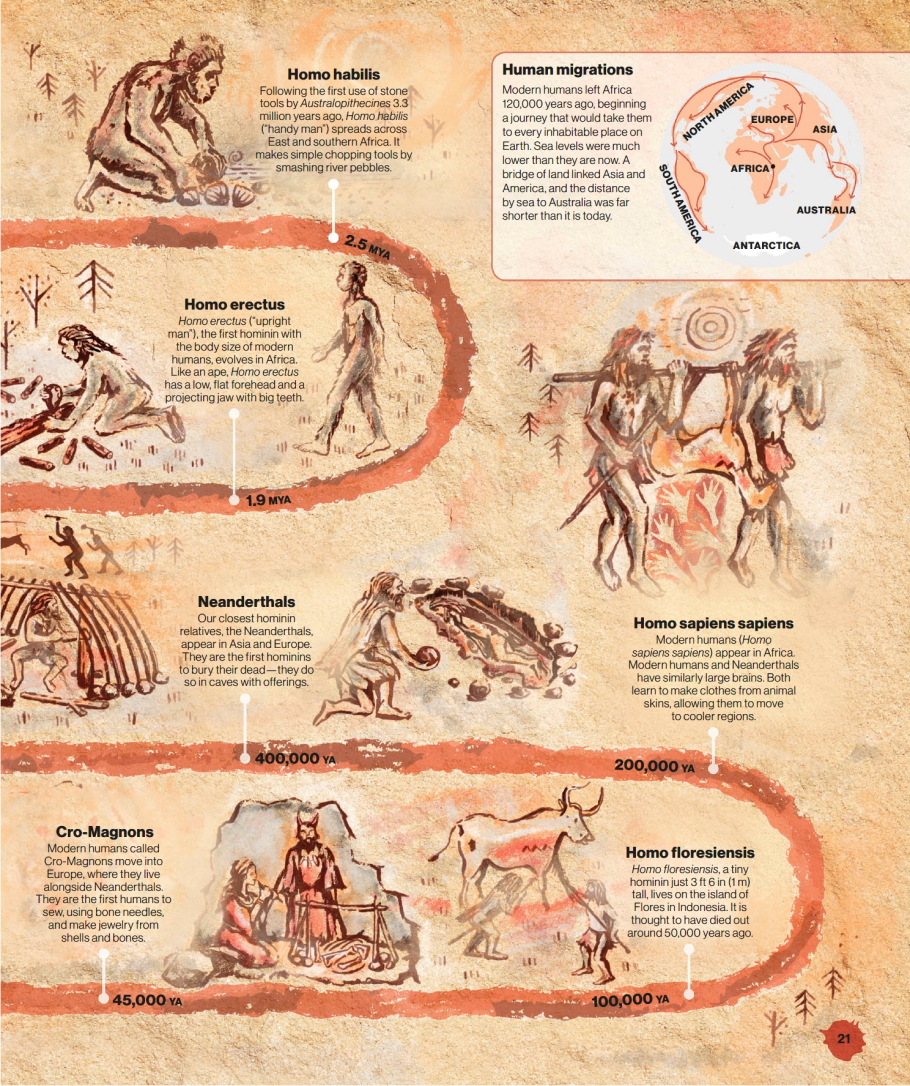

现代科学认为,地球和太阳系其他星球形成于40-60亿年前。根据美国史密森学会2020年出版的《博物学历史年表》,43年亿年前,地球上开始出现生命,至今无所不在、日益为人们所重视的各种各样的病毒,正是远古生命遗留下来的基因碎片。2.5亿年前,恐龙成为主宰地球的生物,6600万年前,恐龙灭绝。600-700万年前,在非洲出现灵长类动物,生活在树上。约400万年前,某种类人猿进化至可以直立行走,它们是今天人类的始祖。

美国史密森学会绘制的人类进化图。来源: Timelines Of Everything, by the Smithsonian, 2020, pp.20-21.

关于人类的起源问题,有各种不同的解释。据朱光潜先生所译《歌德谈话录》,歌德在1824年11月9日一次谈话中,回忆他早年的朋友、德国启蒙运动的先驱赫德尔(J. G. von Herder,1744-1803年),谈及他的著作。歌德说,“毫无疑问,对人类史的一些看法,最好。”

赫德尔《人类历史哲学观念》是一部巨著,于1784年分两卷发表,用德语写成,能读的人很有限。康德对赫德尔的这部著作给予了足够的重视,曾发表了两篇评论,收入了他的《历史理性批判文集》,有何兆武先生的译本。我们通过康德的评论文章,可以多少可以了解到赫德尔对人类起源的重要看法,从而仔细体味他那极富想象力和天才创意的历史哲学观念。

赫德尔说,人是神圣的艺术杰作,是上天的恩赐。人应该庆幸自己在生物界中的高贵地位,好好地从自己身上的一切去研究自己。他指出,人类在天赋上最独特之处,即与任何其他动物最本质的不同,是直立行走。人之所以变成人,不再是一种动物,也正是由于能够直立行走。由于直立行走,人类解放了双手,从而获得了自由、创造性和无限发展的潜力,拥有了无可估量的优越性,发展出了理性和语言。

赫德尔进一步阐述他的猜想。直立行走唯独对人类是天赋的,是人之所以成为人的关键。而人之所以能够直立行走,原因在于人的头颅结构具有独特性,它使人的大脑的重心正好与脊柱垂直,从而适应于直立的形态。猴子具有和人相差无几的头脑,但它的头颅被构造成另一种角度,一种压抑的形态,因而不适于直立行走。

至于人的头颅是如何变成目前这种结构的,赫德尔提出了一个极具天才的猜想:人类的祖先被某些遥远的东西所吸引,迷恋日月星辰、远方的他乡,“朝天仰望”、“眺望远方”所造就的。归根结底,正是这种“远见”,使人成为了人。人最本质的内在特征也正是“远见”,而这种本性不会屈从于任何特殊性而变异。

关于人的本质问题,赫德尔的想法与中国古代圣贤的论述有异曲同工之处。荀子《王制》曰:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。”

赫德尔说,由于直立行走,而不再匍匐于地上,人牺牲了自己的嗅觉能力,但提高了自己的视觉能力。最重要的是,由此发展出了理性,学会集体生活,并借助于外物之力。

荀子则明确地强调了“群”、“分”、“义”三个字:“力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:义。故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强,强则胜物,故宫室可得而居也。故序四时,裁万物,兼利天下,无它故焉,得之分义也。”

由是可知,人靠群居,有义知理,懂得群分,故能合群为一。人对远方有一种天生的迷恋,当遇到其他群落时,懂得彼此交换礼物,各得所需。因而,如果说人类自出现后,便有交换,有贸易,也是应有之义。

美国早年杰出的哲学家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)研究古代城市历史,从中得出一条结论。他断言,自1万多年前新石器时期开始,人类政治生活的原则从未改变,一切都是围绕分配经济剩余而展开。如果我们将赫德尔的“远见”和荀子的“群”、“分”、“义”补充进芒福德的这条结论里,加以延伸,就是如何围绕“远方的经济剩余”而展开,也就是今天所讨论的国际贸易和国际贸易原则。个人之间、群体之间和国家之间,按某种原则进行利益交换,是由人的本性所决定的,千古不易,万世通用,永远不会改变。

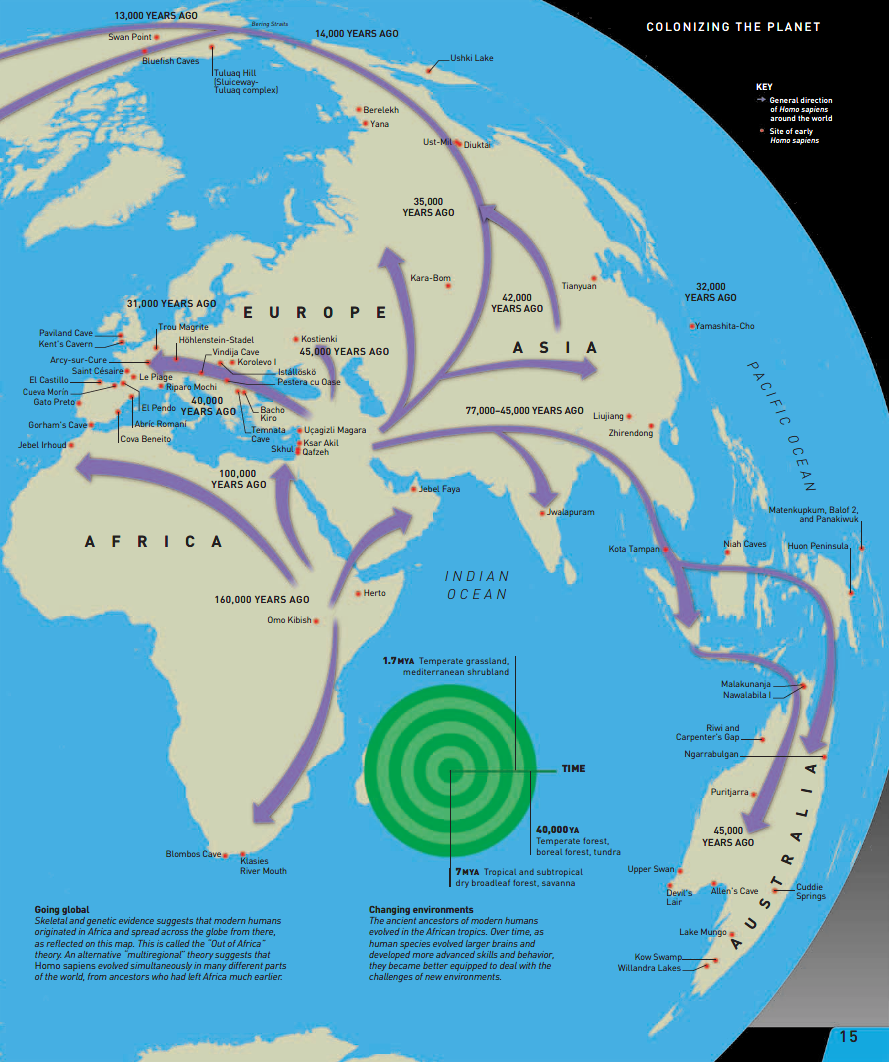

直立行走和双手的解放,决定了人类的历史不再是自然的演化,而是不断进化和进步的历史。在漫长的远古时期,这种进步虽然异常艰难缓慢,却是一直向前的。据考古学家推算,约100万年前,人类的祖先开始学会使用火。16万年前,现代人类的祖先“智人”第一次出现在非洲,并逐渐开始向世界各地迁移。

来源: Timelines Of History, by the Smithsonian, 2010, pp.14-15.

约10万年前,最后一个冰河时代开始,气候变冷,北半球大部分地区逐渐被巨大的冰川所覆盖。毫无疑问,这是人类异常艰难的时期。从1万2000年前开始,气候转暖,最后一个长久的冰河期结束。千百年持续融化的冰川和冰盖,造成了古代各民族传说中的“大洪水”和“洪荒”。

长时期大规模的河水泛滥,冲积形成大片宜于农业和畜牧业的平原,为古代人类文明的出现创造了必要的物质条件。根据现代考古学家的考察报告,约公元前8000年前开始,世界很多地区,包括中国黄河流域、辽河流域,印度恒河、印度河流域,中亚阿姆河、锡尔河流域,西亚底格里斯河、幼发拉底河流域,黑海北部的德涅斯特河流域,非洲尼罗河流域,西班牙和法国南部,非洲中部,南美洲安第斯地区,北美墨西哥的南部,都陆续出现了种植业和小规模的定居点,显现出人类文明的曙光。

公元前3000年前后,中国、印度、埃及和巴比伦都相继发明了文字,出现了城市和国家,被称为古代四大文明。讨论世界贸易史,必须要从这四大文明古国讲起。

中国雄踞欧亚大陆的东端,版图广大,山川纵横,江河浩荡,沃野千里,物产丰饶。中国大部分地区处于温带,气候宜人。地势得天独厚,东临大海,北控草原,南邻东南亚,西面有喜马拉雅山脉、昆仑山脉、帕米尔高原天险,与印度和中亚相阻隔。在秦汉以前,中国与印度、埃及、巴比伦不相问闻,几无直接交往。自古以来,中国从不以贸易民族著称,早期的世界贸易史,确实难以从中国开始讲起。

印度与巴比伦和埃及文明之间道路通畅,早有联系。埃及和巴比伦对印度的香料、阿富汗的青金石一直有需求。相比较而言,印度人在古代的贸易活动远较中国人积极。俄国著名学者、伟大的巴托尔德(V. V. Barthold,1869-1930)亦曾指出,印度商人在古代中亚贸易线路上非常活跃。此外,佛教传播的线路,也是拓展的贸易线路。印度佛教向北传至阿富汗、中国新疆等地区,向东传至东南亚的缅甸、泰国和柬埔寨等地。但这段时间的高峰期已是公元1世纪至公元5世纪,也就是中国的东汉至南北朝时期。

世界贸易的历史只能从埃及和巴比伦讲起,这两个伟大的文明不仅历史悠久,而且地理位置接近。埃及文字出现在公元前4000年左右,巴比伦文字出现的时间略晚一些。公元前3000年,埃及已形成了统一的强大国家,今天依然屹立在埃及沙漠中的那些雄伟的金字塔,多是在那个时期建造的。它们从四面看都呈正三角形,外形宏伟而稳重,风格粗犷,贯穿着自然、疏野、原始和简朴的精神,令人惊叹。这些金字塔内部结构精密,建造工程浩大,涉及测量学、天文学、力学、物理学、数学等很多方面的知识,体现了高度的文明和国家机构强大的组织能力。

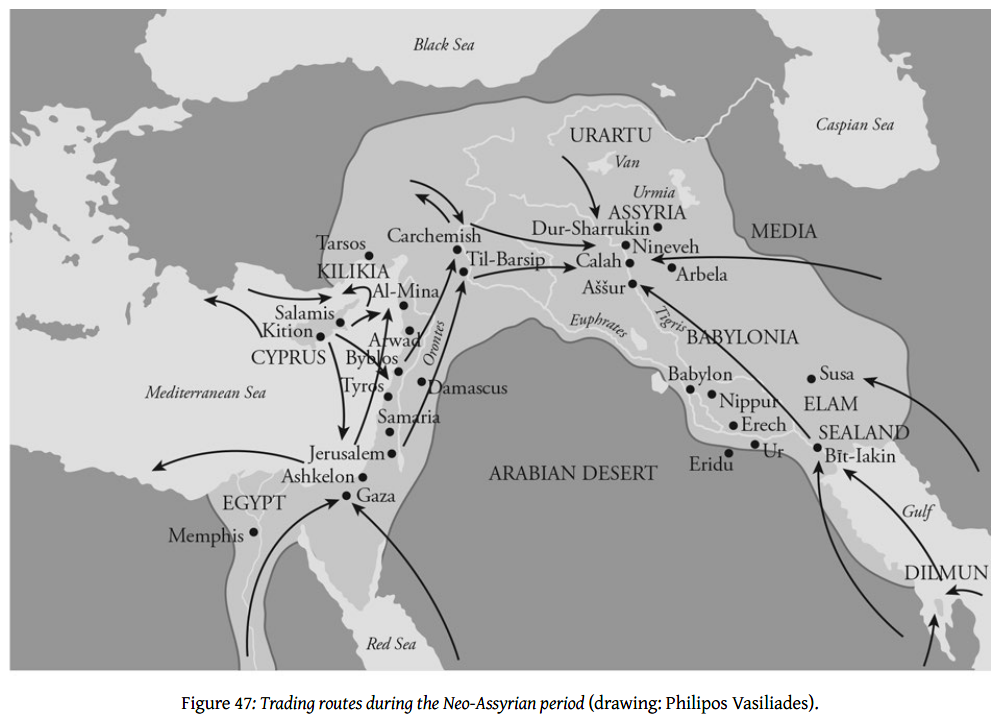

古代亚述帝国时期埃及和巴比伦地区,城市密布,贸易线路繁密。来源: The Maritime Economy of Ancient Cyprus in Terms of the New Institutional Economics, 1450 BC to 295 BC , by Andreas P. Parpas, Archaeopress Publishing LTD, 2022. p.122

巴比伦文明亦称美索不达米亚文明。“美索不达米亚”(Mesopotamia)这个名称,源于古希腊地理学家,指底格里斯河和幼发拉底河这“两条河流之间的土地”。这块土地的大部分现今在伊拉克境内,多为冲积平原,而西部和北部在叙利亚和土耳其境内,是山区。在一个相对并不广阔的地区,同时存在着两条富饶的河谷,为人们创造了多种的定居条件。美索不达米亚地区的苏美尔人,早在公元前3000年就已建立了很多城市国家。

埃及文明和巴比伦文明的共同特点是农业发达,但许多必需的其他重要资源却异常贫瘠。在这些资源中,首先是铜和锡,它们是制造青铜器的两种金属。此外,这两个地区都缺少建筑用的木材,巴比伦地区还缺少石材。为此,这两大文明地区必须发展贸易,用所生产的谷物、椰枣和亚麻布等产品,通过周边其他民族,获取所缺乏的各种资源,如土耳其和伊朗的锡,阿拉伯海岸的铜、黄金、象牙、珍珠,用于制作化妆品的赭石,从东非海岸进口乌檀、黄金、光玉髓,从黎巴嫩获得雪松木和芳香油,从阿富汗进口天青石。

这些贸易所经过的各个部落和民族,包括腓尼基人、以色列人、贝都因人都以此谋生,他们一方面直接从事商品贩运而获利,另一方面则通过向过境的商品征收赋税而致富。阿拉伯沙漠里的贝都因人,则通过向过往商队提供保护而收取费用。腓尼基人、迦太基人、迈锡尼人以及后来的希腊人,也是在埃及和巴比伦文明密切交往的背景下,成为历史上最早的一批贸易民族。

埃及文明和巴比伦文明之间的早期的贸易活动,是世界文明史极重要的一页,是疏通古代埃及、赫梯、亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马等诸帝国之间历史关系的枢纽,对于理解后来的欧洲历史和伊斯兰世界的历史亦有启示,值得多用些文字叙述。

还没有评论,来说两句吧...